この記事で紹介している製品

手のひらサイズの超小型ファンレスPC「Tiny Edge PC3」

Tiny Edge PC3 なんで3?

手のひらサイズの2モデルをリリースしてきた。

大きめの手にも、小さめの手にも収まる、超コンパクト設計のPCである。

平面サイズは2.5インチのストレージ相当だ。

前モデルのおさらい

Tiny PC1、Tiny PC2としてリリースしてきた。

製品ページはこちら

対外的には、CPUが同じためモデル名称は変更していない。

Tiny PC1とTiny PC2の違いは以下の通り。

メモリ: DDR3 → DDR4

LAN速度: 1Gbps → 2.5Gbps

現在販売中のモデルは第2世代にあたる。

今回、大幅にリフレッシュし、新たに“Edge”を加えた第3世代モデルとしてTiny EdgePC3と命名した。

Tiny PCの不満

Tiny PCは、大きさは良かったが、戦闘能力が落ちてきた。

前モデルの不満点

プロセッサーのパワーに不満がある。

プロセッサーには第8世代、Apollo Lakeシリーズ N3350を採用している。

・N3350:PassMark 1109点

CPU の仕様

・コア数: 2 スレッド数: 2

・バースト周波数:2.40 GHz / ベース動作周波数:1.10 GHz

・キャッシュ:2MB L2

・TDP:6W

一定のパワーはあるが、用途によっては非力に感じる場面も出てきた。

ストレージの問題

「小さいからストレージも小さくていいだろう」

そうして オンボードeMMC 32GB を搭載。

だが、これではWindows Updateすらままならない。

実際に更新ができず、困ったユーザーもいた。

使って不便だな~と思うこと

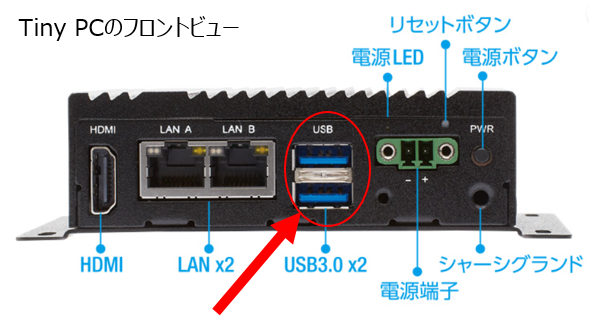

1.USBが2ポートしかない

キッティング中、キーボードとマウスでポートが埋まる。

ソフトをアップデートしようとUSBメモリを挿そうとしても、もう空きがない。

「ハブどこ~?」となることが多かった。

2.ストレージ交換ができない

・組み込み用途では、ストレージ交換でダウンタイムを削減する運用が一般的。

・しかし、オンボードストレージではPCごと交換するしかない。

3.セキュリティの問題

・運用上、故障したストレージをメーカーに返却できないケースがある。

・正常に動いている間はいいが、故障して起動できなくなると修理もできず、データも取り出せない。

・ストレージが別個なら、運用はもっと簡単だった。

4.LEDの視認性が悪い

・Power LEDが見えにくいという指摘もあった。

・制御盤に入れると、電源が入っているのか分かりにくいと言われることがあった。

Tiny Edge PC3の企画・開発

基板は小型設計で、本来はMB単体企画のワイドレンジ電源対応のはずだった。

しかし、基板面積の制約から12V対応しかできなくなったと、マザーボードチームから泣きの相談が。

ただし、制御盤に組み込むには24V対応が必須。このままでは導入が難しい。

ユーザーからの要望

・バックアップ電池の容量を増やしてほしい

バックアップ電池の寿命は3~4年。ユーザーから「もっと大容量化できないか?」とリクエストが何度も寄せられた。

・COMポートがほしい

「COMがほしい」という声は多い。しかし、開口部の制約を考えると物理的に厳しい。

・I/O設計の見直し

他社製品ではI/Oを裏や上、横に増設するタイプもある。

しかし、DINレール対応の製品では、それは現実的ではない。

また、COMはD-SUB9ピンだが、実際に9本の線をフルで使っているユーザーはほぼいない。

そこで、前面開口部にCOM I/Fを提供することにした。

・3線式小型コネクタの採用

採用したコネクタ:3線式(RX/TX/GND)

理由:無手順の通信プロトコルで十分な用途が多いため

これにより、必要十分な機能を確保しつつ、設置性と拡張性のバランスを取った。

前モデルの不満解消のため、2階建ての拡張基板で対応する。

① 電源のワイドレンジ化

12V / 24V 両対応。もちろん自動切り替え。

② ストレージの交換・増設対応

CFASTを採用し、ストレージの交換・増設を可能にする。

③ USBポートの増設

USBポートを3個に増設。これで拡張性アップ。

④ Power LEDの視認性向上

高輝度タイプを採用し、視認性を大幅に向上。

⑤ バックアップ電池の大容量化

10年保証の大容量バッテリーを搭載。

⑥ 3線式COM I/Fを提供

ミニケーブル⇔D-9Pin SUB変換ケーブルも準備。

⑦ 組み込み用スイッチング電源の接続を簡単に

フェニックスコンタクト互換のターミナルブロックを採用。

⑧ ACアダプタ対応

DCジャック⇔ターミナルブロック変換ケーブルも準備。

⑨ CPUパワーを大幅に改善

AlderLake-Nシリーズを採用。

・N3010:PassMark 605点

・N97:PassMark 5684点

⑩ 内蔵メモリを強化

4GB → 8GB に拡張。

⑪ マイコン搭載で起動・USB管理を最適化

・どんな場合でもAC ONで自動起動できるようにする。

・拡張USBは疑似挿抜が可能。

拡張基板で機能実現

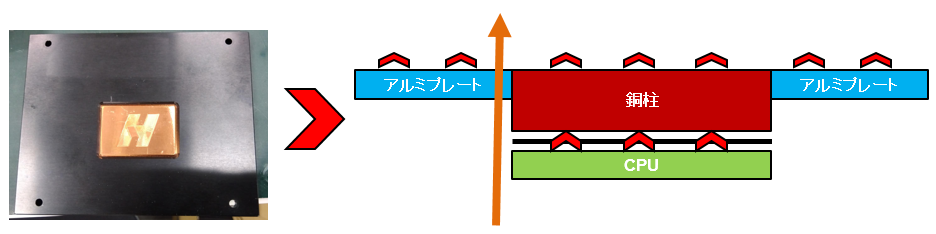

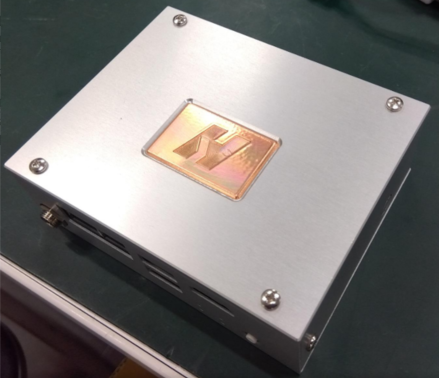

金色のへそはなに?

本モデルには天板中央に四角い金色の部分がある。

実はこれは、アクリル塗装処理された銅柱だ。

銅はそのままだと酸化し、10円玉のように茶色く変色する。

しかし、本製品ではアクリル塗装を施し、ピカピカの状態をキープしている。

「高級感を演出するためのデザインか?」

それも全くないわけではない。

だが、本来の目的はCPUの熱を効率よく外部へ伝導させることにある。

銅の熱伝導率は、一般的なアルミに比べ約1.8倍。

| 金属 | 熱伝導率 W/m・K |

| 銅 | 429 |

| アルミ | 237 |

| 鉄 | 80 |

この特性を活かし、CPUからの熱を素早く外へ逃がす構造になっている。

CPUの熱は効率よく銅柱に伝達される。

そのため、CPUの温度と銅柱の表面温度が近くなり、

エアフローの影響はあるが、10~20℃程度の温度差に収まる。

これは設計どおりの結果なのだが…

実際に触れたユーザーからは「熱い!」という声が出ることも。

製品化にあたり、CPUの性能を一部制限した状態で出荷している。

ただし、十分な冷却環境があれば、制限を解除することも可能。

CPU性能の調整については、弊社営業まで相談していただきたい。

幻のシルバーバージョン

ブラックの高級感があるということで、満場一致でブラックに決定。

更なる要望

これで営業のリクエストをほぼクリアしたと思ったら…

高い!!!

さらに、

「通信機能(LTE / Wi-Fi)が欲しい」

「DIOが欲しい」

「オーディオが欲しい」

と、次々と要望が出てきた。

高いという声に対しては、拡張基板なしのVシリーズ(リリース済み)で対応。

Wi-Fiの要望には、Wシリーズ(リリース済み)を用意した。

ただ、コネクタの拡張はどう考えても無理。

LTE、DIO、オーディオなどの追加機能については、

新モデルを追加することで対応することになる。(現在開発中)

他社商標について

記事中には登録商標マークを明記しておりませんが、記事に掲載されている会社名および製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

記事内容について

この記事の内容は、発表当時の情報です。予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。